Petite histoire de Marianne

Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, l'allégorie de la République française n’est née ni en 1789, ni à Paris. Vous verrez que son histoire est particulièrement inattendue et riche en rebondissements.

Par C. R.

Publié le 22/02/2021

Dernière modification le 07/10/2025

Deux timbres-poste français des années 1980 (dits « du type Liberté », dessiné et gravé en taille douce

par Pierre Gandon) : une Marianne inspirée par le tableau de Delacroix La Liberté guidant le Peuple.

© 2022 C. Rubin. Tous droits réservés.

D’abord… Marianno (en occitan)

Au XVIIIe siècle, le prénom Marianne (ou Marie-Anne, avec une référence religieuse au départ, puisque Marie est la mère de Jésus de Nazareth et la fille d'Anne – mentionnée dans des écrits apocryphes mais pas dans les quatre évangiles canoniques) était généralement porté par des femmes du petit peuple, qu’il pouvait ainsi symboliser.

Néanmoins, la toute première occurrence attestée de ce prénom dans un contexte révolutionnaire se trouve dans une chanson de 1792 écrite en occitan – donc pas encore en français. On ne s’est d’ailleurs rendu compte qu’en 1976 du lien entre le personnage allégorique de Marianne et cette chanson intitulée La Garisou de Marianno – « la guérison de Marianne » – composée par Guillaume Lavabre, un cordonnier-troubadour de Puylaurens dans le Tarn.

Je vous invite à vous rendre sur le site de la mairie de Puylaurens, qui donne des informations très précises sur les circonstances de la naissance de cette première Marianne républicaine. On y apprend, parmi beaucoup d'autres choses, qu'il a fallu attendre un colloque qui s'est tenu à Puylaurens en 1989 (l'année du bicentenaire du début de la Révolution française), pour que l'origine occitane de Marianne soit reconnue. On comprend surtout que cette idée de guérison d'une femme du peuple est très politique puisque, dans la chanson, Marianne est malade à cause de la monarchie mais guérit grâce à la république.

À Paris, à l'époque de la chanson, l’allégorie de la République n’avait pas encore de nom autre que République.

Le bonnet phrygien d’une République encore anonyme

En revanche, le motif du bonnet phrygien – ressemblant au chapeau que portaient dans l’antiquité les esclaves romains affranchis, autrement dit devenus libres – est apparu dès la Révolution française pour coiffer les allégories de la Liberté et de la République.

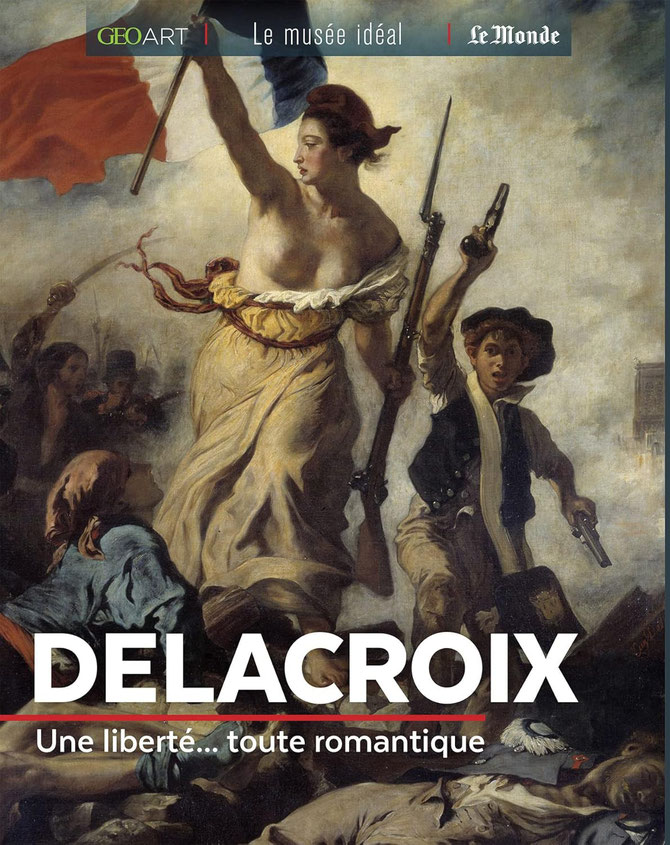

L'huile sur toile d’Eugène Delacroix La Liberté guidant le peuple, est un exemple célèbre de ce type de représentation allégorique, même si le personnage principal de ce tableau ne représente que la Liberté et non toute la République. En effet, son sujet est la Révolution de 1830, qui ne débouche justement pas sur un régime républicain mais sur la Monarchie de Juillet : le Bourbon Charles X est remplacé par le duc d’Orléans sous le nom de Louis-Philippe Premier.

Le prénom de Marianne n’a toujours pas de signification particulière à Paris à ce moment-là.

La couverture d'un bel ouvrage de Renée Grimaud sur Delacroix*. On pense souvent que son œuvre monumentale, l'huile sur toile La Liberté guidant le peuple (260 x 325 cm, Musée du Louvre à Paris), représente Marianne ou une allégorie de la République française ou encore la Révolution française (de 1789). En réalité, il s'agit uniquement de la Liberté, guidant le peuple vers un nouveau régime monarchique : la Monarchie de Juillet incarnée par le roi Louis-Philippe Premier (suite à cette révolution de 1830 contre Charles X). Néanmoins, la figure de Marianne lui empruntera souvent certaines caractéristiques comme le bonnet phrygien, les seins nus et le regard déterminé. Quant à l'enfant, il aurait inspiré le personnage de Gavroche, dans Les Misérables (1830) de Victor Hugo

De Mary Ann à Marianne

Le tout premier buste choisi pour matérialiser Marianne a été celui de la femme d’Alphonse de Lamartine, suite à un concours de circonstances. En effet, l’écrivain voyageait avec le buste de son épouse lorsqu’il est venu participer, en tant qu’homme politique, à l’Assemblée constituante qui devait mettre en place la Deuxième République, après la Révolution de 1848. Petit détail qui a peut-être son importance : son épouse, d’origine anglaise, se prénommait Mary Ann Elisa...

Or, c’est bien cette année-là que le prénom Marianne a commencé à désigner la République française...

Couronne d’épis ou bonnet phrygien ?

Sous la Troisième République, en 1877, le buste de Marianne s’est installé dans chacune des mairies de France, là où avait trôné celui de Napoléon III.

À cette époque, elle était coiffée soit d’un bonnet phrygien, soit d’une couronne d’épis : un symbole un peu moins révolutionnaire donc plus rassurant pour certaines sensibilités politiques plus conservatrices. L’évocation de la déesse latine de la terre, Cérès, pouvait associer la patrie à une ruralité tranquille plutôt qu’aux révoltes populaires des grandes villes. Il y avait aussi la question des seins : nus ou cachés.

La figure de Marianne, ainsi déclinée sous des formes diverses, s’est alors répandue non seulement dans les bâtiments publics mais aussi sur les timbres, les pièces de monnaie, les documents officiels...

Deux timbres de la Poste française à l'effigie de Cérès : un pendant très conservateur (faisant référence à l'antiquité et à l'agriculture, avec sa couronne d'épis de blés et sa grappe de raisins) à la révolutionnaire Marianne. Ils ont été mis en vente à des époques différentes : de septembre 1871 à fin 1873 pour le premier et d'avril 1939 à mars 1942 pour le second. © 2021 C. Rubin. Tous droits réservés.

De Brigitte Bardot à Évelyne Thomas

Ce n’est qu’au XXe siècle que le bonnet phrygien s’impose de façon unique et définitive. D’ailleurs, la représentation devient alors épurée : sans aucun autre motif ou symbole annexe.

Néanmoins, le modèle vivant retenu pour donner ses traits varie. L’Association des maires de France, en particulier, a choisi successivement Brigitte Bardot, Michèle Morgan, Mireille Mathieu, Catherine Deneuve, Inès de la Fressange, Laetitia Casta, Évelyne Thomas...

* Sur cette page, des liens d'affiliation (en bleu clair) vous dirigent sur le site d'Amazon. Ils ont deux buts.

Le premier est de vous permettre d'identifier les livres, les films ou les autres produits culturels dont il est question.

Le second est de contribuer à la rémunération du temps de rédaction des articles : les liens d'affiliation permettent le versement d'une commission de quelques pourcents en cas d'achat.

L'élaboration de ces articles et de ces fiches implique beaucoup de travail (surtout quand il ne se voit pas) donc du temps. Il faut en effet mobiliser, rassembler, vérifier et trier beaucoup de connaissances avant de structurer, de rédiger et d'illustrer chaque article (puis de l'améliorer à plusieurs reprises pour le rendre plus précis, plus clair voire plus intéressant quand c'est possible).

Culture générale :

articles & cours particuliers

Écriture de textes :

conseils & accompagnement

Culture générale :

articles & cours particuliers

Écriture de textes :

conseils & accompagnement