Quels aliments étaient inconnus en Europe il y a mille ans ?

Après une brève évocation de la cuisine très exotique du Moyen Âge européen, je vais vous raconter l'étonnante histoire de l'arrivée de la pomme de terre, de la tomate, du haricot, du café, des pâtes, de la confiture et de bien d'autres aliments.

Par C. R.

Publié le 05/03/2021

Dernière modification le 31/03/2025

Le marché central des Sables-d'Olonne (département de la Vendée en France) : beaucoup de ces fruits et légumes étaient inconnus en Europe au Moyen Âge, surtout ceux qui paraissent les plus ordinaires.

© 2011 C. Rubin. Tous droits réservés.

Dans quel genre de restaurant trouverait-on une idée du goût des plats servis à un roi du Moyen Âge ?

Nous avons tous vu des banquets médiévaux dans des films ou sur des illustrations : dans un foyer rougeoyant, des gibiers finissent de cuire avant d’être découpés pour le seigneur et ses hôtes, puis servis avec des sauces riches en épices venues d’Orient – sauf le piment et vous comprendrez bientôt pourquoi.

Les épices étaient alors partout, même dans le vin : l'hypocras (que Google prend comme exemple de réalité obsolète dont il faut éviter de parler pour bénéficier d'un bon référencement – mais tant pis...) était en effet un vin sucré au miel, conservé aussi grâce à l'ajout d'épices. Ces dernières étaient donc omniprésentes (pour tous ceux qui pouvaient s'offrir ces produits d'importation qui avaient traversé des déserts et des mers) au Moyen Âge, aussi bien en France qu'en Angleterre, comme en attestent les neuf manuscrits qui nous sont parvenus d'un livre de recettes rédigé en 1390 : The forme of cury*. En plein Moyen Âge, on mangeait donc des plats qui ressemblaient bien plus à la cuisine indienne qu'à l'idée que beaucoup de gens se feraient de la cuisine européenne traditionnelle : le chef des maîtres cuisiniers de Richard II d'Angleterre explique en détail comment employer la cannelle, le gingembre, la noix de muscade, le poivre, la cardamone, le clou de girofle, le safran, le bois de santal, la galanga, l'huile d'olive, etc.

Nous avons donc une idée plutôt précise de ce que pouvaient manger les gens les plus riches du Moyen Âge grâce à ce genre de manuscrits et au travail des historiens (qui travaillent sur les textes) ou des archéologues (qui travaillent sur les vestiges matériels). Cependant, une autre façon d'aborder l'alimentation médiévale nous fera prendre conscience des différences radicales avec la nôtre, celle qui consiste à se poser la question : qu’était-il impossible de manger à cette époque ? Quels étaient les légumes que personne n’avait encore jamais vus ni goûtés en Europe il y a mille ans ?

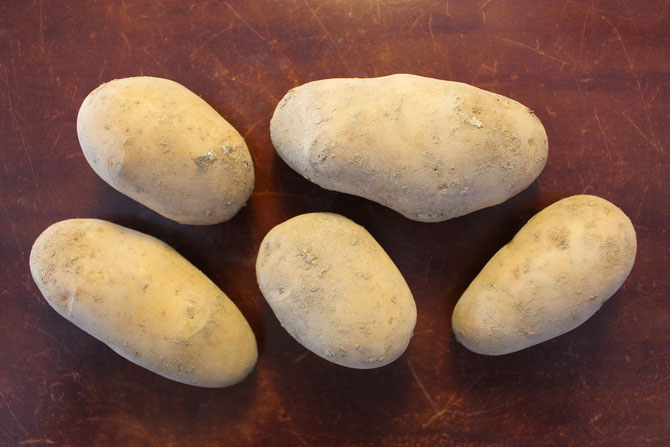

La pomme de terre, consommée depuis peu sur notre vieux continent (pas avant 1786 en France, par exemple). C'est ce modeste tubercule emprunté aux Amérindiens qui a sauvé l'Europe de la famine.

© 2021 C. Rubin. Tous droits réservés.

La grande absente : la pomme de terre

Qui dit viande rôtie ou grillée dit habituellement pomme de terre. Or, au Moyen Âge, aucun Européen n’avait encore jamais vu ce tubercule, qui viendra d’Amérique à l’époque moderne. D’ailleurs, son arrivée en France a été particulièrement tardive : personne n’avait envie de cultiver et de manger cette plante inconnue, pourtant consommée depuis le XVIe siècle dans d'autres pays européens, par exemple en Flandre méridionale, l'actuelle Belgique, aujourd'hui réputée pour la préparation spécifique de ses frites (inscrites au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO). Il a fallu attendre les travaux d’un célèbre apothicaire du XVIIIe siècle, Antoine Parmentier, pour qu’on se résolve enfin à en consommer massivement en France. Auparavant, la pomme de terre n'était qu'une curiosité exotique montrée dans certains rares jardins ou cultivée sporadiquement près des frontières de l'est.

Antoine Parmentier a été convaincu de l’intérêt de ce tubercule un peu par hasard, grâce à des circonstances imprévues : c’est lorsqu'il était prisonnier en Allemagne, pendant la guerre de Sept Ans (1765-1763), qu’il a découvert la bouillie de pomme de terre, qui était déjà consommée là-bas. L'empereur Frédéric II de Prusse avait en effet ordonné la culture des pommes de terre dès 1756 (édit de la pomme de terre).

Quelques années plus tard, quand une disette – donc pas tout à fait une famine – a affamé la population française (en 1769-1770), l’Académie de Besançon a lancé un concours (1771) pour savoir quels aliments pourraient être consommés au cas où le blé viendrait de nouveau à manquer. Le mémoire de Parmentier défendant les vertus de la pomme de terre a alors été primé (en 1772). Il faut préciser que la plupart des autres mémoires présentés à l'Académie de Besançon cette année-là portaient aussi sur la pomme de terre.

Cependant, cette mise en lumière académique ne suffisait pas : il restait à convaincre les paysans français de cultiver cette drôle de plante. Une légende dit que Parmentier a eu une idée en 1786 : cultiver les pommes de terre dans son potager de Neuilly-sur-Seine, les faire surveiller toute la journée par des gardes pour attirer l’attention mais laisser ces pommes de terre sans surveillance la nuit… pour qu’elles soient volées et replantées !

Ironie de l'histoire : aujourd'hui, il faut réellement surveiller les plantations des variétés les plus rares et les plus anciennes vers Cuzco, au Pérou, dans ce qui est surnommé le « Parc de la pomme de terre » : un conservatoire des variétés originelles (voir cet article de francetvinfo.fr) du tubercule.

En réalité, au-delà de l'action à la fois réelle et légendaire de Parmentier, la pomme de terre avait commencé à se répandre dans le nord-ouest de la France depuis les années 1750, pour l'alimentation des animaux (cochons et vaches) puis des êtres humains. Le procureur général du parlement de Bretagne, Louis-René de Caradeux de La Charlotais, a ainsi fait cultiver des pommes de terre dans la région de Rennes dès 1757. C'est peut-être parce qu'il a activement participé à la fronde parlementaire contre Louis XV que son intérêt précurseur pour la pomme de terre a été éclipsé.

Un certain nombre d'agronomes (comme le Rouennais François-Georges Mustel qui avait cultivé en 1766 des pommes de terre importées d'Angleterre) s'y sont intéressés dans la foulée et même un ecclésiastique breton : Jean-François de La Marche, l'évêque de l'ancien diocèse de Léon, qui a justement été surnommé « l'évêque des patates » parce qu'il a encouragé la culture de la pomme de terre dans les années 1770, par souci pour l'alimentation des plus pauvres. Madame de Montesson, qui avait passé son enfance à Saint-Domingue et y avait vu des esclaves cultivant et mangeant des pommes de terre, a recommandé, elle aussi, la culture du tubercule dans son domaine (dès 1771).

Ce sont en tout cas bien les peuples amérindiens des Andes qui sont à l'origine de la production de ce tubercule qui est finalement devenu l'une des bases de notre alimentation. Ils ont, en effet, été les premiers à sélectionner les pommes de terre sauvages du Pérou et de Bolivie (grosses comme des pépins de citrons au départ) pour les améliorer et élaborer un mode de culture, qui s'est répandu depuis dans le monde entier, en pouvant s'adapter notamment aux climats les plus frais de l'Europe, alors que seules les régions les plus chaudes permettaient de cultiver le blé.

Les peuples andins n'ont pas seulement mis au point la culture de la pomme de terre mais aussi celle du manioc, des tomates, des haricots, des piments, etc. Ils sont ainsi les vrais initiateurs de l'alimentation actuelle sur tous les continents, aussi bien en Europe qu'en Asie et en Afrique.

Six variétés savoureuses de tomates :

la Cœur de bœuf , l'Andine cornue,

la Cornue des Andes, la Noire de Crimée,

la Trilly et la Roma.

© 2024 C. Rubin. Tous droits réservés.

Des haricots et des tomates ?

Les haricots et les tomates n’étaient pas disponibles non plus en Europe ou en Orient au Moyen Âge : ils ont également été importés d’Amérique. Beaucoup d’autres aliments étaient également inconnus des Européens avant Christophe Colomb : le chocolat, la cacahuète, le maïs, l’avocat, le poivron, le piment, l’ananas, la vanille, etc. Tous ont été découverts dans les cultures amérindiennes.

Le tabac : une arrivée tardive en Europe

mais beaucoup plus ancienne en Égypte ?

Même s'il ne s'agit pas d'aliments, il n'est pas inutile de rappeler que le tabac vient aussi des Amérindiens. On ne fumait donc pas de tabac au Moyen Âge. Les premières feuilles sont arrivées au Portugal en 1520 et si l'on parle aujourd'hui de nicotine, c'est parce que Jean Nicot, ambassadeur de France au Portugal (et auteur d'un Dictionnaire français-latin), a envoyé en 1561 quelques-unes de ces feuilles de tabac à Catherine de Médicis, reine de France (femme de François II). Le tabac était en tout cas inconnu en Europe avant le XVIe siècle.

Cela dit, à un certain moment, on a eu – et certains ont toujours – un doute en ce qui concerne l'Égypte antique. En effet, quand la momie de Ramsès II a été accueillie à Paris en 1976 pour être restaurée, avec d'ailleurs tous les honneurs réservés à un chef d'État étranger (moment surréaliste : le tapis rouge a été déroulé et la Garde républicaine était au garde-à-vous quand la caisse contenant la momie a été descendue de l'avion), les chercheurs ont eu la surprise d'y découvrir... des traces de tabac et de cocaïne, plantes normalement inconnues ailleurs qu'en Amérique avant l'arrivée des Européens sur ce continent. Les débats et les études se poursuivent mais l'hypothèse la plus vraisemblable est proposée par Salima Ikram, professeur d'égyptologie à l'Université américaine du Caire. Celle-ci a révélé que les égyptologues avaient longtemps eu la manie de fumer pendant qu'ils se penchaient sans précautions sur les momies. Lorsqu'elle était encore étudiante, elle avait elle-même vu certains de ses vieux professeurs laisser tomber leurs cendres de cigarette par inadvertance...

C’est d’ailleurs du fait de cette origine amérindienne que certains de ces noms sont étranges : le mot cacahuète vient d'une langue aztèque (encore parlée au Mexique par un million de personnes), le nahuatl, dans laquelle tlālcacahuatl signifie « cacao de terre ». D'autres mots viennent également du nahuatl : cacao, justement, mais aussi tomate et avocat.

Tous les haricots (ici un timbre de la Poste française dédié aux haricots verts en 2012) sont arrivés en Europe depuis l'Amérique du sud, où les Amérindiens les cultivaient depuis des siècles. C'est ensuite un pape qui a assuré la diffusion des précieux grains dans tous les royaumes européens.

© 2021 C. Rubin. Tous droits réservés.

La pénétration de ces produits en Europe a logiquement commencé par le Portugal et par l’Espagne – pour le piment par exemple – mais la diffusion est passée ensuite par l’Italie pour une raison politico-religieuse : le pape Clément VII s’est chargé de faire une distribution de grains de haricots aux familles royales catholiques européennes. C’est ainsi que Catherine de Médicis en a obtenu (indirectement) et qu'elle a pu rapporter d’Italie les précieux grains de haricots verts pour les mettre à la mode, d'abord dans la cour du roi de France.

Quant aux tomates, elles ont assez longtemps été accusées d'être toxiques avant d'être définitivement adoptées en Europe.

Le piment était inconnu en Europe, en Asie et en Afrique au Moyen Âge : c'est en Amérique que les Amérindiens ont d'abord cultivé cette plante, découverte ensuite par les colons espagnols.

© 2021 C. Rubin. Tous droits réservés.

La choucroute, les pâtes, le pain d'épices ?

La choucroute ne vient pas d’Amérique du sud : elle vient de Chine, tout comme les pâtes (la farine de riz ayant été remplacée par de la farine de blé). Mais quel est le lien entre la Chine et l’Alsace ou l’Italie ? Ce rapport entre la Chine et l’Italie s’appelait Marco Polo, le navigateur vénitien (1254-1324). Quant à l’Alsace, on peut imaginer que l’idée de faire fermenter des lanières de choux est venue avec les commerçants vénitiens qui passaient par le nord-est de la France pour apporter et prendre des marchandises dans les ports flamands (Bruges surtout).

Source de l'image : domaine public,

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=749164

Ce que les géographes actuels (depuis Roger Brunet) appellent parfois banane bleue ou mégalopole européenne (c’est-à-dire la zone la plus dense d’Europe et celle où l’activité économique est la plus importante) correspond toujours à cet espace commercial médiéval compris en grande partie entre deux plaques tournantes : les ports du nord de l’Italie (Gênes et Venise, où arrivaient les bateaux des commerçants italiens chargés des marchandises venues de Chine et d'Inde rachetées aux caravaniers arabes) et les ports flamands, surtout Bruges (à partir du raz de marée de 1134 qui a créé un chenal reliant les canaux de cette ville à la mer), bien avant Amsterdam et Rotterdam (qui est aujourd'hui le premier port européen). Cette zone européenne d'intenses activités économiques liées aux échanges internationaux inclut de grands foyers bancaires, industriels et politiques (Gênes, Turin, Milan, Bâle, Zurich, Munich, Stuttgart, Francfort, Cologne, Strasbourg, Lille, Luxembourg, Bruxelles, Bruges, Anvers, Rotterdam, Amsterdam, Londres, Liverpool, etc.). Pour ne prendre qu'un seul exemple, une très grande partie des constructeurs de voitures européennes se situe sur cette zone. Il faut noter qu'elle n'a été connectée que plus tard à des capitales comme Paris et Berlin, qui n'étaient que des bourgades au moment où s'est développé cette grande artère européenne. C'est en tout cas logiquement sur cette zone d'échanges intenses que les produits orientaux ont le plus marqué les cultures locales, notamment sur le plan alimentaire, même si l'on oublie souvent, aujourd'hui, l'origine asiatique des pâtes, de la choucroute, du pain d'épices ou encore de la moutarde, par exemple.

C’est logiquement dans le quart nord-est de la France que s’est développée la préparation du pain d’épices (en Alsace, à Reims et à Dijon surtout) qui nécessitait de rares denrées orientales. Dans ce cas, l’origine était plutôt liée aux Croisades : la recette, passée d’abord de la Chine au monde arabe est arrivée en Allemagne (au XIIIe siècle) à l’issue des Croisades et elle s’est propagée grâce aux réseaux de monastères. Elle a été connue en Alsace, à Reims et à Dijon à partir du XIVe siècle.

Des tranches de pain d'épices maison : une spécialité orientale arrivée en Europe dès le XIIIe siècle (en Allemagne, en Alsace, à Dijon, à Reims, en Flandres : là où passaient les commerçants, entre les ports d'Italie du nord, ceux de la mer du Nord et les grandes villes, notamment Paris et Londres). C'est un gâteau au miel avec des épices orientales : le gingembre, la cannelle, la coriandre, l'anis étoilée (badiane chinoise), etc.

© 2022 C. Rubin. Tous droits réservés.

D’où sont venus les confitures, le café et l’alcool ?

Le café est arrivé tardivement en Europe, lui aussi, toujours grâce aux Italiens qui commerçaient avec des Arabes, lesquels collectaient des grains de café vert venues d’Éthiopie sur le port de Mokha (Al Mukha) au Yémen. C’est d’ailleurs ce port qui a donné son nom à l’une des meilleures variétés d’arabica d’Éthiopie mais aussi à un type de cafetière italienne. En tout cas, ces grains de café (mot dérivé de l’arabe kawa), torréfiés ensuite, ont eu un certain succès en Italie puis dans le reste du monde occidental, après avoir été consommés en Arabie, dans l’Empire ottoman (sous la forme qu’on appelle aujourd’hui « café turc ») et bien sûr en Éthiopie.

Des grains de café torréfiés. Le nom de cette variété, le Moka, vient du port de Mokha, au Yémen,

d'où ont été exportées les précieuses graines récoltées en Éthiopie. © 2021 C. Rubin. Tous droits réservés.

C’est aussi du monde arabe qu’est venue la recette des confitures – considérées d’abord comme un médicament. D'ailleurs, un médecin provençal de la Renaissance, Michel de Nostredame (connu sous son nom latin Nostradamus pour ses très célèbres Prophéties en vers qu'il rédigeait après des transes qu'on qualifierait aujourd'hui de chamaniques), avait publié un Traité des confitures dans une perspective encore partiellement médicale, même si ses recettes avaient déjà aussi une dimension gastronomique, avec une influence évidemment orientale puisque les fruits étaient alors associés à des épices orientales comme la cannelle, le gingembre et le clou de girofle.

La technique de distillation des alcools (mot d’origine arabe) impliquait l'utilisation d'un alambic (un mot venu d'un mot arabe qui lui-même avait été emprunté au grec ambix, en sachant qu'un appareil de ce type existait déjà en Irak au deuxième millénaire avant J.-C.). Ces appareils ont été implantés en Europe au XIIe siècle, dans une perspective alchimique avant d'être récréative puisqu'il s'agissait de fabriquer un « élixir de longue vie » ou « eau de vie ». Certaines boissons alcoolisées étaient déjà consommées auparavant en Europe mais sans distillation donc moins fortes en alcool : seulement de la bière (déjà brassée par les Celtes, notamment les Gaulois, sous le nom de cervoise) et du vin (importé d’Italie en grande quantité par les Gaulois, d’après les quantités astronomiques de débris d’amphores retrouvés à Bibracte avec les marques des marchands de vin romains identifiées par les archéologues).

L'endroit où ont commencé les fouilles sur le site de Bibracte, très importante ville celtique établie par les Eduens. Ces fouilles, toujours très actives sur d'autres parties du site, révèlent que les celtes de Gaule (enrichis par l'exportation du blé) importaient d'énormes quantités d'amphores comportant les marques des meilleurs marchands de vins italiens : les Celtes produisaient uniquement de la cervoise (l'ancêtre de la bière) mais appréciaient déjà le vin, acheté à la grande puissance voisine qu'était alors la République romaine (tout comme la plupart des pays importent aujourd'hui du Coca-Cola et du Pepsi). C'est un indice de plus (avec les vases grecs comme le cratère de Vix et la stupéfiante fontaine réalisée sans doute par des Égyptiens à Bibracte) d'une forme de mondialisation antique : les Celtes (dont le territoire allait de l'Irlande et du Portugal à la Turquie en passant par la Gaule et par l'Autriche, le foyer de ce peuple se situant à Hallstatt) avaient des échanges commerciaux et culturels importants avec les peuples voisins (Romains, Grecs, Berbères, Égyptiens, etc.). © 2017 C. Rubin. Tous droits réservés.

Pour conclure : la pomme de terre n'aurait-elle pas un peu changé le monde ?

La pomme de terre a fait disparaître les famines terribles qui ont régulièrement décimé la population européenne. C'est l'une des raisons pour lesquelles la découverte des Amériques par les Européens a totalement changé le monde (d'où nos expressions françaises : « C'est l'Amérique ! » ou « C'est le Pérou ! »). D’ailleurs, si la toute dernière grande famine occidentale a eu lieu en Irlande entre 1845 et 1852, c’est parce que le mildiou avait ravagé les plantations de pommes de terre.

Les conséquences de cette famine – mortalité et émigration massive vers les États-Unis, notamment des ancêtres de John Fitzgerald Kennedy et de Joe Biden – ont divisé la population irlandaise par deux et ont failli faire disparaître la langue irlandaise : parlée par la quasi-totalité de la population juste avant la famine (90 %) et par seulement 20 % quinze ans plus tard, puisqu’elle avait à cette occasion été remplacée par l’anglais pour des raisons démographiques (mortalité, émigration puis immigration).

Un timbre de la Poste de l'Émirat d'Ajman (qui fait partie des Émirats Arabes Unis) représentant John Fitzgerald Kennedy. Lui et Joe Biden n'auraient pas été présidents des États-Unis si le mildiou n'avait pas ravagé les plantations de pommes de terre irlandaises au XIXe siècle et poussé ainsi leurs familles à émigrer pour fuir la dernière famine européenne, qui a changé le cours de l'histoire (l'Irlande a par exemple changé de langue suite à cette catastrophe : l'anglais y a supplanté le gaélique).

© 2021 C. Rubin. Tous droits réservés.

* Sur cette page, des liens d'affiliation (en bleu clair) vous dirigent sur le site d'Amazon. Leur présence est liée a deux objectifs très différents l'un de l'autre.

Le premier est de vous permettre d'identifier les livres, les films ou les autres produits culturels dont il est question.

Le second est de contribuer à la rémunération du temps de rédaction des articles : les liens d'affiliation permettent le versement d'une commission de quelques pourcents en cas d'achat.

L'élaboration de ces articles et de ces fiches implique beaucoup de travail (surtout quand il ne se voit pas) donc du temps. Il faut en effet mobiliser, rassembler, vérifier et trier beaucoup de connaissances avant de structurer, de rédiger et d'illustrer chaque article (puis de l'améliorer à plusieurs reprises pour le rendre plus précis, plus clair voire plus intéressant quand c'est possible).

Culture générale :

articles & cours particuliers

Écriture de textes :

conseils & accompagnement

Culture générale :

articles & cours particuliers

Écriture de textes :

conseils & accompagnement